「視覚研究はなぜ必要?」という質問に学会の歴代会長が答えるという企画が日本視覚学会であった(link)。

刺激が面白いからやっているというピュアな意見から、より良い映像表現につながるという工学的な貢献などが示されていた。これに神経科学的な視点で付け加えるなら、視覚機能の理解を通じて診断やリハビリ、人工視覚開発に役立つ、あたりだろうか。

ところで、このような質問が発せられた背景には視覚科学の分野が成熟してきてわれわれは一体何をしているのだという自己批判があるのだと思う。一昔前であれば、脳や視覚システムの優れた特性を知れば、コンピューターには到底マネのできない脳のアルゴリズムを作り出せるのだ、というのが頻出表現だったと思うのだけど、深層学習に始まるAIブームによってそれは達成されてしまった。人間によって正解が導けるような課題なら、ほとんど機械学習で実現可能になったからだ。

もちろん、学習の速さやエネルギー効率など生体の脳の方が優れていそうな点はまだまだあるとはいえ、既に社会で役に立っているのだからそのまま進化を見届けるだけでもいいでしょという時代である。例えるなら空を飛びたくて鳥の羽ばたきを研究していたら、固定翼が発明されて推力はジェットエンジンになってしまったようなもので、目的を達成するのに必ずしも生体を模擬する必要はないのである。

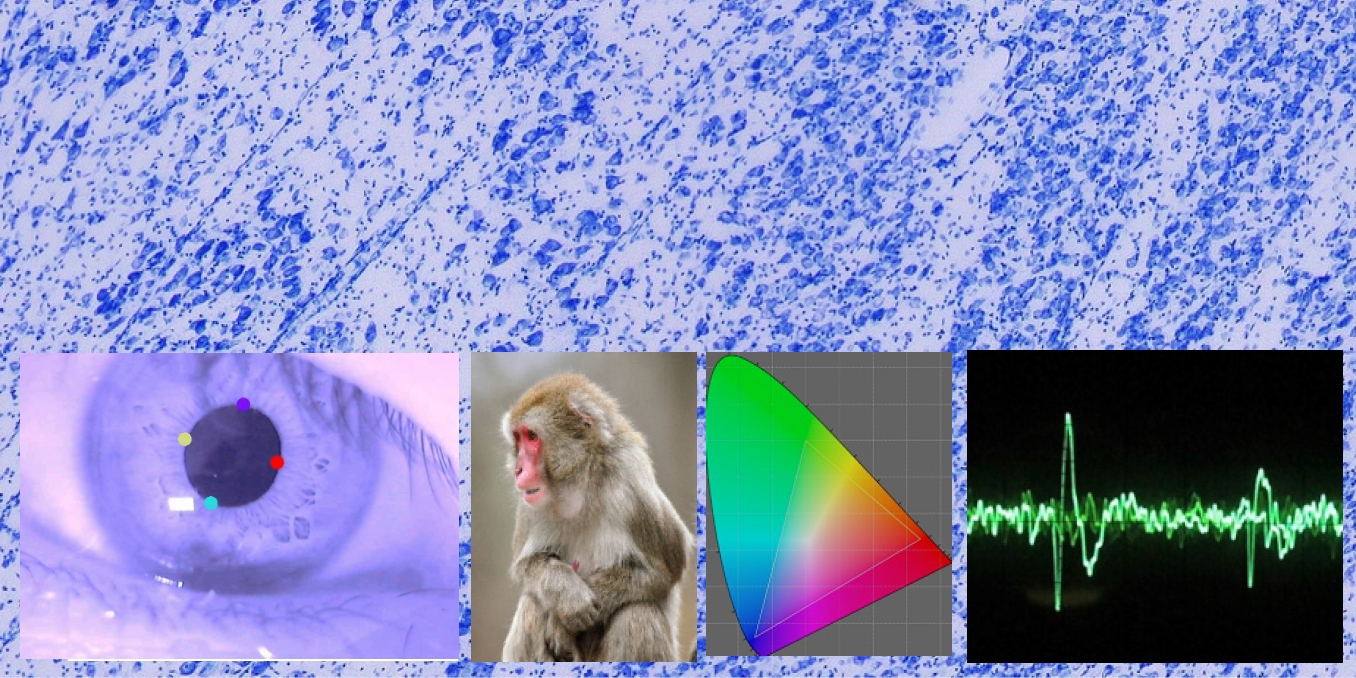

改めて、上記の質問に私なりに思う今重要な答えは、「視環境を整えるため」だろうか。新しい映像表現や臨床応用はコスト高で限られた人にしか必要とされないけれど、視環境を変えるのは介入しやすいし、結果として多くの人に影響を与えうる。例えば部屋の明かりを変えたり、ディスプレイをナイトモードにするなどだ。これらの特性は初期視覚の特性理解が重要になる。ブルーライト応答を担うメラノプシン/ipRGC、屋外で過ごすと近視になりにくいニューロプシン/Opn5、眼振や視野安定に寄与する運動方向選択性RGCである。これらの網膜での発見は明らかに革命的だと思う。

視覚研究が成熟しているとはいっても、それはメジャーな視覚神経系である錐体からのLGN-V1経路に特化した理解に過ぎないと思う。これらの経路は視神経の8割を占めているので重要さは言うまでもないのだけど、残りの2割の生理学的理解が急速に進んでいるのだから、知覚や行動にどのように影響するのかの心理研究は期待されていると思う。

生活を良くするための視環境は、日常体験からなんとなく知っていたかもしれないし、デザイナーが直感的に調整していたかもしれない。ただし、生理学と心理学の両面から根拠をもって提案することは影響力を持つし、評価指標や工学的規格を定めるには客観的なデータが必須となるだろう。

といったことを考えつつ初期視覚に重点を置いて研究を進めています。